TGE Playbook #1 - 做 TGE 前,先問自己這三件事

TGE 是許多 web3 founders 都會經歷的過程,但在與 founder 討論 TGE 計畫時,我們卻常發現很多創業者其實對整個流程,沒有非常清楚,有些甚至被網路上五花八門的雜音搞得更困惑。為了幫助有 TGE 想法的創業者更了解 TGE,我們整理了 2024 至 2025 年間幾個指標性成功案例——例如 Kaito、Hyperliquid、Ethena、Huma 等,同時更汲取了與 AppWorks 生態系內創業者訪談,所獲得的第一手資料,整理出這份 TGE 系列文章,旨在解答我們在協助團隊過程中,最常聽到、也往往是攸關成敗的四個關鍵問題,以下按造時間順序列出:

(T-N月 ) 做 TGE 前,先問自己這三件事 <- 本篇文章

(T‑6 月 ~ T‑1 月) 如何在 TGE 前增加市場熱度?

(T‑1 月 ~ TGE Day) 上幣交易所及造市商如何選擇?

(Post-TGE) TGE 只是起點,Post -TGE 營運怎麼做?

第一件事:TGE 的目的是什麼?

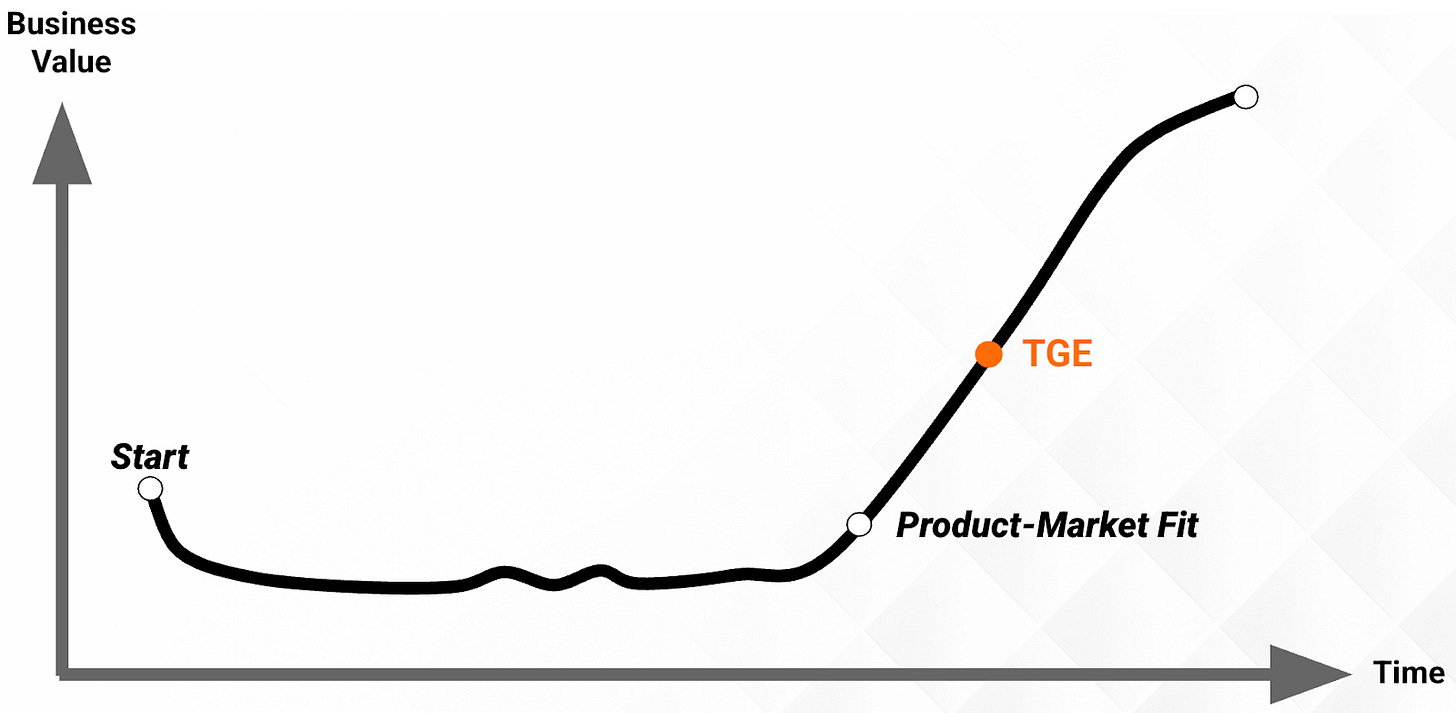

最理想的答案:「因為產品已經有 PMF,透過 TGE,讓 Token 有流動性,有更多資本讓公司持續成長。」但我們都知道,創業團隊營運的實際情況,多數時並沒有這麼理想。

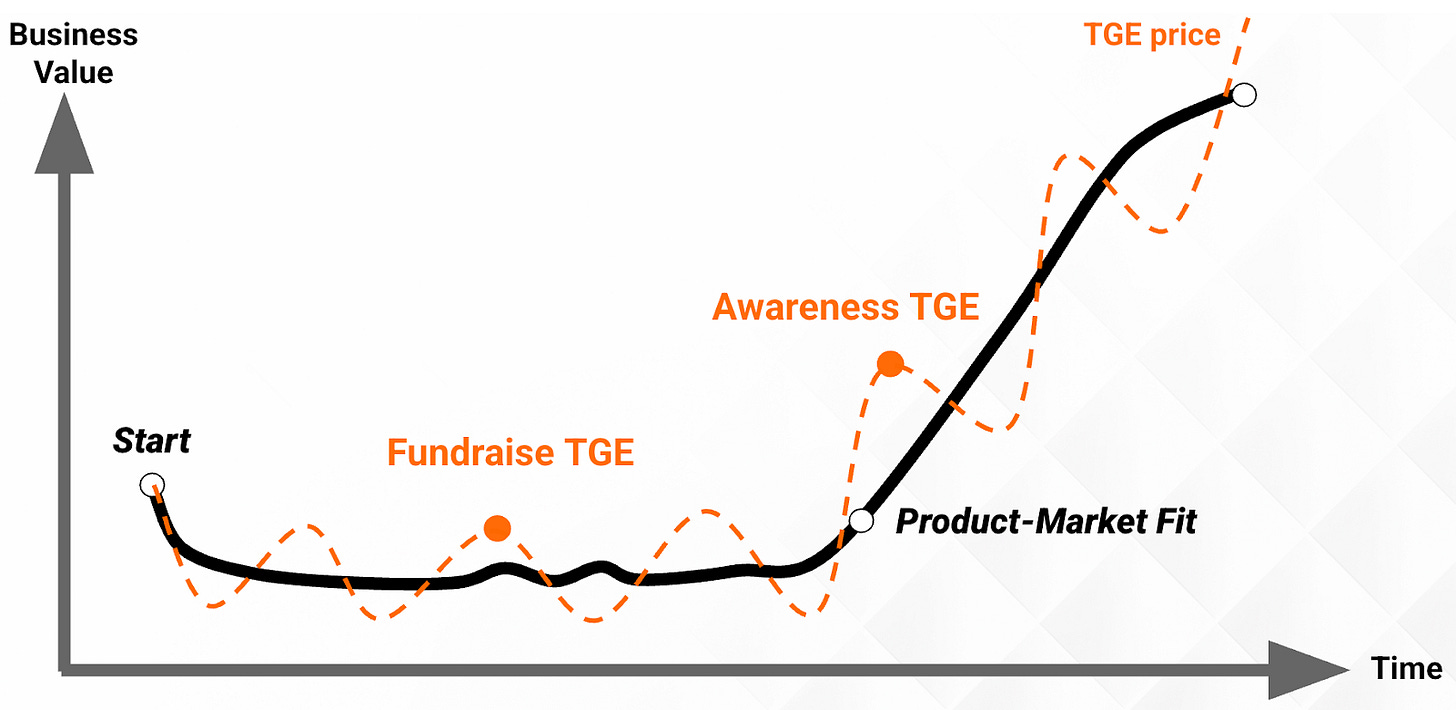

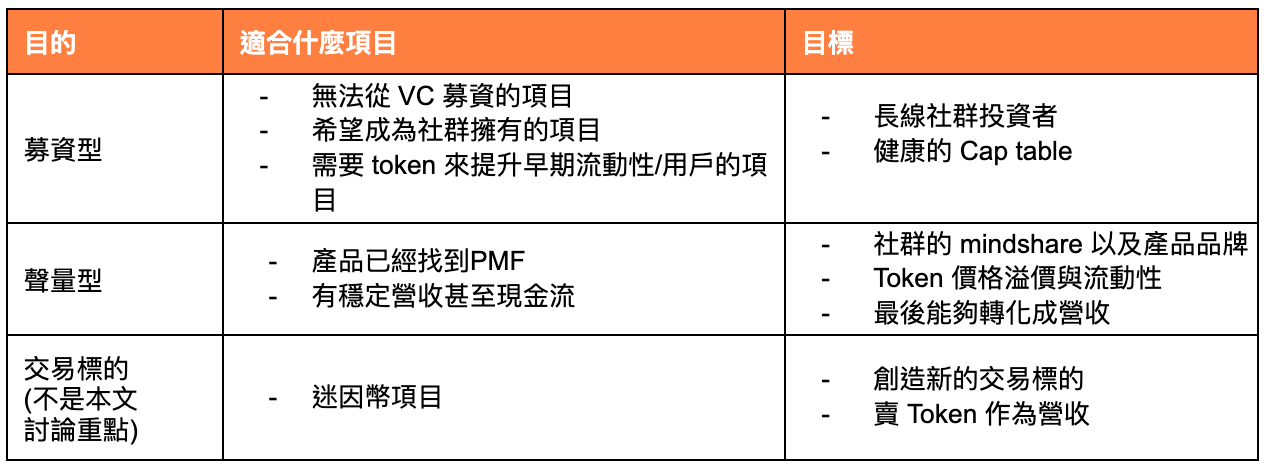

Crypto 領域的特性讓項目方在尚未達到 PMF 前,就有機會透過 TGE 募資。這種「募資型 TGE」在某些情況下是策略性的選擇,例如不願依賴傳統 VC,希望直接從用戶與社群拿到早期資金。不過,早期發幣不僅只是為了解決資金問題,建立健康的 cap table 更為重要,關鍵在於找到真正認同項目長期願景、願意陪伴團隊走過產品迭代與市場探索期的支持者。

另一方面,如果創辦人夠幸運在找到 PMF 後才做 TGE, 這個 TGE 很有可能是「聲量型 TGE」,是為了搶佔更大 mindshare,並且將知名度轉換成商業數據如營收等。

這兩條路徑需要不同的策略,整個 TGE 準備過程中也有很多細微差別。我們發現許多創業者在 TGE 之前沒有想清楚目的,同時追逐兩個目標,導致執行上產生衝突。比如目的是募資,卻在社群募資輪次大量宣傳取得大量聲量與資金,沒有做好篩選,讓許多只想短期獲利投資人入場,只要價格一有波動,社群就有大量遲疑聲音出現,接著創業團隊為了維持價格,又需要花許多資源與經歷,最後蠟燭兩頭燒,Token 顧不好,同時本業的 Traction 也開始掉。

我們不應該在還沒有看到 PMF 之前就從 Coinlist 募得大把資金,後續協議收入無法支撐大量的該輪次賣壓,導致價格大跌,社群大多賠錢而失去信心,再一次會減少 pre-tge community 輪的融資金額。

— Co-founder, AppWorks Portfolio

不可否認的是,市場上有一種是把 Token 做成為交易標地為主要目的,許多 Meme 幣操作就是這樣,但不是此篇文章主要的討論範疇。

因此 TGE 的第一步也是最重要的事情,就是先了解做這件事目的是什麼,可參考以下表格:

第二件事: TGE 過程中最應該被強調的 Anchor KPI 是什麼?

決定好目的之後,下一步是決定「只要這個數字長得好,一切都會變簡單」的關鍵指標,並且集中資源在 TGE 之前努力做高該指標。要特別注意的是,所有的宣發活動都必須圍繞這個指標設計,這樣資源花得才有效益。TGE 前本來就是空投預期最強、最容易吸引用戶參與的時間點,如果這段期間沒有把握好,錯過之後會變得更困難。

Anchor KPI 可以是什麼?

Business 指標:Trading Volume、TVL、營收等能直接證明產品 traction 的硬數字。

Exchange 指標:交易所最在意你能帶多少新客與交易量,因此他們在意的數字,比如說 X/Discord 社群規模、Mindshare 排名、 token 24h 交易量。

Tier-1 認證:拿到一線 VC term sheet,或獲得 Tier-1 交易所確定上架,也能當作初始 Anchor。

我們那時候運氣很好,在初期就拿到了 Alameda 的參與,在當時 (2021年) 是Tier-1 VC之一,FTX 也免費幫我們上幣,之後要跟其他 VC 談或是上幣其他交易所難度都降低許多。

— Edwin, Co-founder of portto (AW#19 & Portfolio)

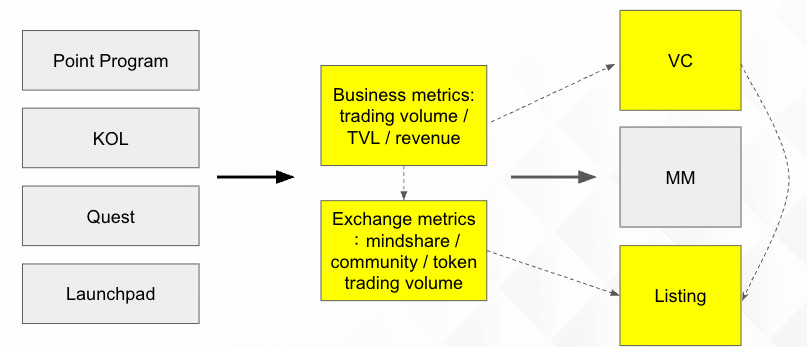

設定好目標後,TGE 前最大的功夫就是透過各種方式來成長這個指標,包括空投與點數計畫、KOL 行銷、Quest Platform 與 Launchpad 合作等,但重點是在 TGE 之前找到一個指標能把飛輪帶動起來,例如營收數據亮眼 → 帶動社群 → 更大的 VC/交易所資源 → 反過來推高同一數據。

如何找到最重要的指標?

手上已有的數字是否已經接近業界可宣傳門檻?

哪個指標只要加一點資源就能「躍升一個量級」?

該指標能不能強力說服後續關鍵夥伴(VC、交易所)?

交易所最關心的是「你能帶多少新帳號」,交易所內部甚至會有資料庫來比對你社群的地址,看與他們客群重合的比例高不高,不高 deal 就更好談,若知道交易所想要什麼用戶,在設計推廣計畫時就可以針對他們客群去推。

— Wilson, Founder of XY Finance / SuperIntent (AW#20 & Portfolio)

Ethena: 把 TVL 當成槓桿

「USDe 在 6 週內就衝到 6 億美元 TVL,Pendle 聯動後 10× 積分又把 TVL 推到 10 億。」因為 TVL 是穩定幣項目最直觀的數據;一旦數字夠漂亮,VC 能寫故事、CEX 也敢上架。

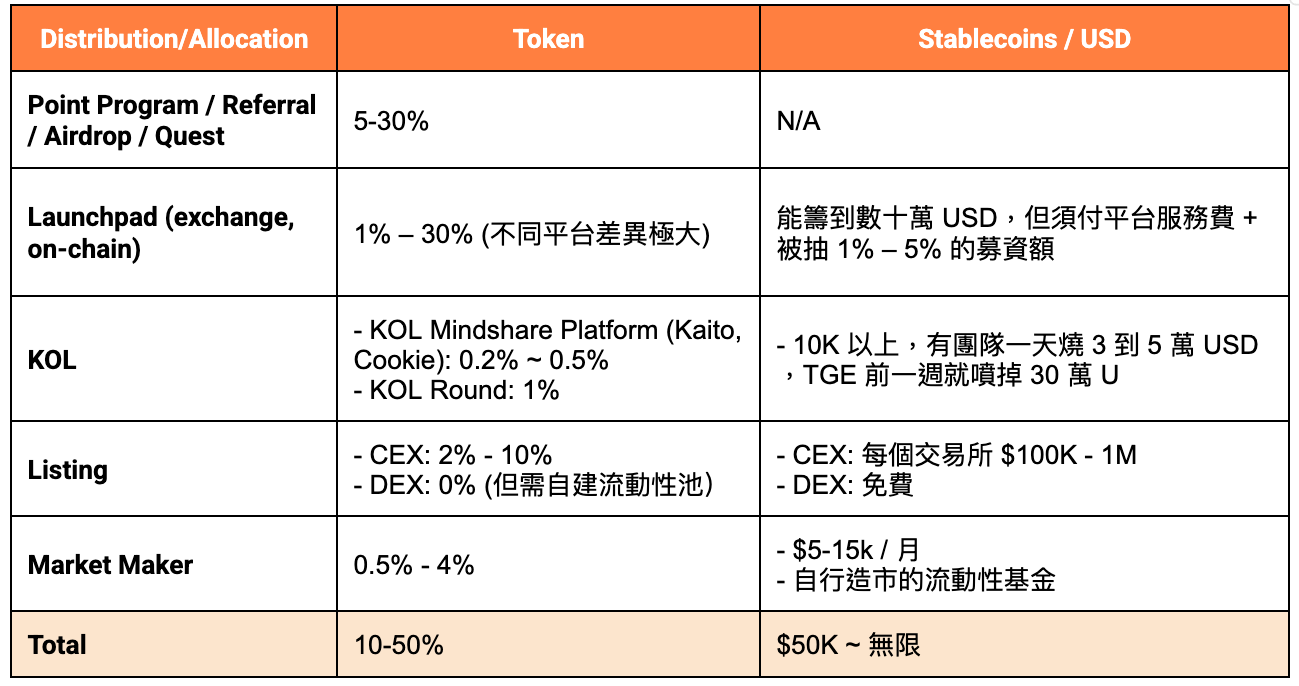

第三件事:願意稀釋多少代幣與燒多少錢?

決定 Anchor 後,得馬上回頭看口袋,願意在 TGE 前稀釋多少 token?又打算燒多少錢?=

規劃代幣分配時要問的幾個關鍵問題:

「如果只剩一半預算,我還是會照這樣分配嗎?」— 驗證每一筆花費是否真推動 Anchor。

「這筆 Token 或 U 能換回什麼長期資產?」— 社群黏著度、VC 關係、還是僅一次性噱頭?

「上市後,我還剩下多少子彈?」— TGE 只是開始,後面還有流動性、賣壓管理與產品迭代要花錢。

TGE 沒有標準答案,只有「目標 + Anchor API + 規劃」能否緊密對齊與聯動。

下一篇我們會談談如何在 TGE 前增加市場熱度,以及每一個行銷手段的戰略選擇以及執行細節。